La problématique de l’esclavage moderne

Un piège économique globalisé

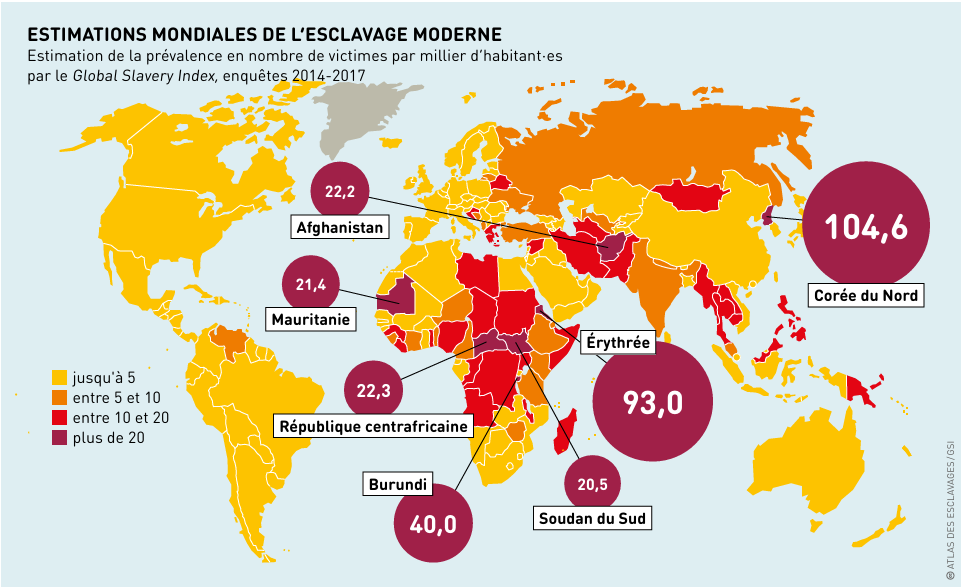

La Commission mondiale sur l’esclavage moderne a remis la semaine dernière un rapport au secrétaire général de l’ONU, révélant que 50 millions d’êtres humains en sont victimes à travers le monde, dont plus de sept millions en Afrique. La tentation est grande de

se dire que nos pays développés ne pourront jamais connaître cette situation, mais c’est une erreur, tâchons de l’expliquer.

Dans un contexte de mondialisation de l’économie, notre modèle de développement repose sur la production de produits à haute valeur ajoutée, faisant appel à des compétences que seule une élite du corps social peut acquérir, parce que la formation est coûteuse. En France, l’effondrement du système public de la formation ne fait que creuser ces inégalités entre riches et pauvres devant le savoir et la compétence ; mais cela dit, par-delà le cas français, la tendance universelle s’observe de toute façon. Car la haute valeur ajoutée fait appel à une main-d’œuvre restreinte, fût-elle qualifiée. Il faut moins de gens pour fabriquer et envoyer un satellite dans l’espace qu’il n’en faut pour fabriquer des pantalons et des chemises pour toute une société. Cette complexité croissante des produits assurant notre prospérité fait donc apparaître une raréfaction de l’offre de salaires.

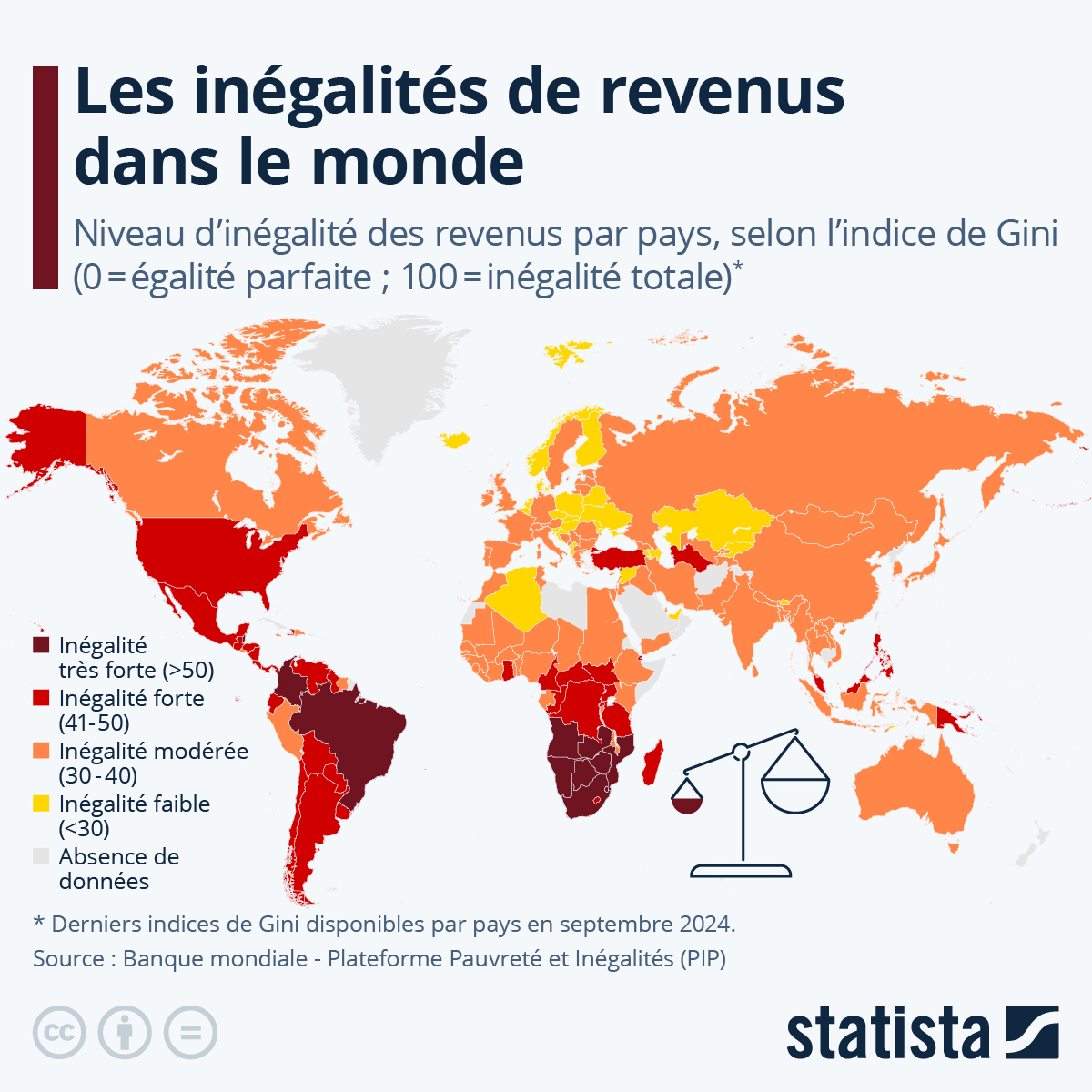

La société se divise ainsi entre ceux qui sont utiles par leur travail, et ceux, de plus en plus nombreux, qui ne sont utiles que par leur consommation, moteur indispensable de l’économie, ce qu’on appelait à Rome des prolétaires, chargés seulement de proliférer. Pour assurer à cette deuxième catégorie un pouvoir d’achat suffisant afin de jouer son rôle, le revenu général est partiellement redistribué par la puissance publique. Mais il est réparti inégalement, n’ébranlant en rien la hiérarchie sociale issue de la hiérarchie économique ; c’est pourquoi nous voyons les inégalités se creuser continuellement depuis 1980 environ, de sorte que nous avons retrouvé aujourd’hui le niveau d’inégalité du XVIIIe siècle.

L’émergence d’une société duale

Et cette tendance se poursuivra : des riches de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres, et des classes moyennes qui s’appauvrissent ; cela dit sans tenir compte de l’enrichissement général dû au progrès de nos infrastructures, allant des transports à la chirurgie en passant par nos moyens de communication, etc. Nous verrons si l’actuelle révolution qui tente de se faire jour en Amérique, visant à démondialiser l’économie, freinera ce processus. En attendant, 1% de la population mondiale possède la moitié du patrimoine universel.

Les apparences trompeuses (Bill Gates habillé en jeans comme peut l’être aussi un chômeur…) pas plus que les préjugés ne doivent nous induire en erreur: par exemple, 7% des millionnaires du monde vivent en France, pays pourtant réputé faire fuir les riches… contre 1,6% vivant en Angleterre, pays réputé mieux les accueillir… La raréfaction du revenu salarié aboutit aujourd’hui à une surchauffe : pour un salaire disponible, une centaine de candidats possédant la même expertise dans le même métier. Il est inévitable que dans ce contexte, les décideurs, possédants ou patrons, seront conduits à proposer des métiers non plus salariés, mais seulement rémunérés soit en nature – par exemple un employé logé-nourri-blanchi, mais non pas payé – soit en intéressement sur les bénéfices escomptés de l’activité.

Le glissement vers une nouvelle forme d’esclavage

Plusieurs signes annoncent ce retour à une forme d’esclavage où celui qui travaille pour un autre est seulement entretenu. On voit déjà se multiplier les stages non rémunérés et répétitifs accordés à des diplômés de haut grade. La seule différence que le néo-esclavage entretiendra – pour un temps – avec le vétéro-esclavage tient à ce que le dominant ne sera pas propriétaire du dominé. Concrètement, cela ne changera rien à la vie du néo-esclave, trop heureux d’ailleurs de vivre mieux que son voisin qui n’a pas d’employeur et vit dans la misère.

Pour retenir politiquement cette vague – pour autant qu’elle puisse l’être, car, comme l’a enseigné Marx, l’évolution des rapports entre les hommes dépend de celle des outils de production – la question se pose de savoir si nos sociétés n’ont pas été moralement désarmées au cours des décennies passées. D’une part, l’ancien esclavage est présenté de façon infantile à l’école et ailleurs, de sorte que ses futures victimes ne pourront pas le reconnaître. D’autre part, l’homme lui-même se voit de plus en plus cantonné à l’intérieur d’un bio centrisme où il ne doit pas revendiquer plus de place qu’un animal ou une plante. Il en découle un niveau de conscience morale collective qui favorise l’exploitation malhonnête du travail d’autrui.

À lire aussi :